어떤 나라의 왕이 독사가 네 마리나 들어 있는 상자 하나를 신하에게 주었습니다.

“이 독사들을 지극한 애정을 담아서 잘 길러라. 늘 먹이를 주고 그대가 앉거나 눕거나 몸을 일으킬 때에도 독사를 쓰다듬어주어라. 만일 이 중에 한 마리라도 성을 내게 하면 왕의 명으로 그대 목을 칠 것이다.”

어명이지만 독사를 보살필 자신이 없었던 신하는 상자를 내팽개치고 도망쳐 버렸습니다. 왕은 즉시 사형수의 목을 베는 망나니 다섯 명에게 그를 쫓아가서 칼로 목을 베라고 명했습니다. 신하는 망나니들이 뒤쫓아 오자 젖 먹던 힘을 다해 더 멀리 달아났고 그를 쫒던 망나니들은 생각했습니다.

‘이렇게 해서는 저 놈을 따라잡을 수가 없다. 칼은 숨기고 다른 사람을 보내서 그에게 다가가 다정하게 굴어 안심시킨 뒤 데려오는 게 낫겠다.’

하지만 신하는 망나니들의 꾀에 속지 않았습니다. 오히려 아주 깊이 몸을 숨기려 하였지요. 간신히 외딴 마을 하나를 만났습니다. 그런데 어찌된 일인지 이 마을에는 사람이 한 명도 보이지 않았습니다. 배가 고파 먹을 것을 찾아 집집마다 뒤져보았는데 항아리며 온갖 그릇마저도 텅 비어 있었습니다.

걸음아 날 살려라 도망쳐 와서 이제 겨우 숨을 돌릴 참인데 물 한 잔, 음식 한 모금도 남아 있지 않은 텅 빈 마을에 머물게 되자 그만 신하는 망연자실 땅바닥에 주저앉았습니다.

바로 그때 공중에서 목소리가 들렸습니다.

“안타깝구나, 그대여. 하필 아무도 살지 않는 텅 빈 마을에 숨어들었는가. 오늘 밤 그대는 손님을 맞을 것이다. 도둑 여섯 명이 찾아올 터인데 어찌할 것인가. 그들과 마주치면 생명을 보전할 수 없을 텐데 빠져나갈 궁리를 해야 하지 않겠는가?”

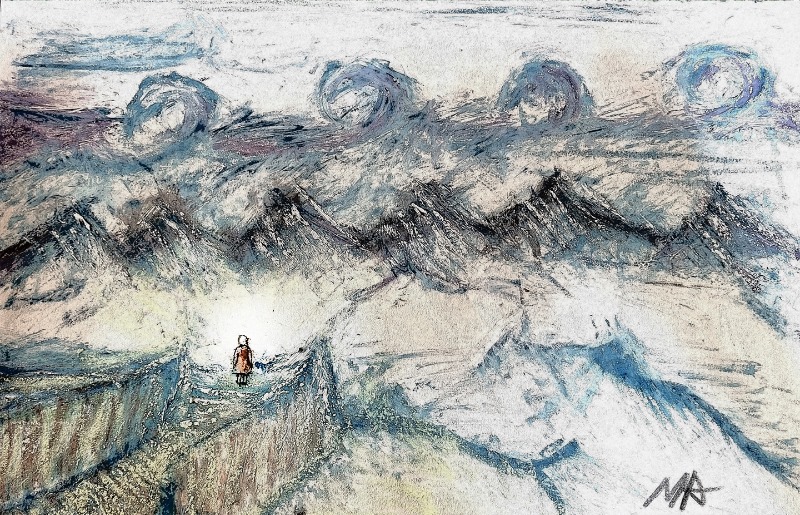

이 소리를 듣자 그는 더 극심한 두려움에 사로잡혀 서둘러 마을을 떠났습니다. 그러다 큰 강을 만났는데 아뿔싸, 물살은 너무나 센데다 바닥은 깊어 자칫하다가는 빠져 죽을 정도입니다. 게다가 그 강을 건너갈 배도 없고 뗏목조차도 없었습니다. 그렇다고 마냥 주저앉아 자기 처지를 한탄하거나 도와줄 누군가를 기다릴 수는 없었지요.

‘뗏목을 만들어서 저 강을 건너가자. 뗏목이 저 센 물살에 부서져도 괜찮다. 물에 빠져 죽을지언정 저 독사와 살인자들에게 내 목숨을 내놓지는 않으리라.’

그는 주변을 다니며 나뭇가지와 풀을 모아 그것으로 뗏목을 만들었습니다. 그리고 뗏목에 올라타 두 팔로 힘차게 물살을 헤쳐 나가기 시작했습니다. 한 순간이라도 노 젓기를 멈추면 강물에 빠질 게 뻔해서 쉬지 않고 두 팔과 두 다리로 물살을 헤쳤습니다. 그렇게 부지런히 나아가다 마침내 건너편 언덕에 이르렀고, 그곳에 이른 뒤에야 그는 모든 두려움을 벗어버리고 크게 안심하고 마음이 평화로워졌지요. (대반열반경 제21권)

왕의 명도 어처구니없고, 도망친 신하의 모습도 안타깝습니다. 경전은 대체 무엇을 말하려고 이렇게 극단적인 상황을 비유로 들었을까요?

네 마리 독사는 우리 몸을 이루고 있는 기본요소인 지수화풍 4대를 상징하고, 독사들이 들어 있는 상자는 이 몸입니다. 다섯 명의 망나니는 우리 몸과 마음을 구성하는 색수상행식의 다섯 가지 근간(오온)을 비유합니다. 친구인 척 다가가서 신하의 목숨을 빼앗아 오도록 고용된 사람은 지독한 집착(갈애)을 뜻합니다.

텅 빈 마을은 눈, 귀, 코, 혀, 몸, 의지의 여섯 가지 감각기관(육근)을 가지고 있는 우리 자신입니다. 텅 비어 있다는 것은 ‘나’라고 집착할 만한 것이 없는 상태 또는 자기 성품이 없는 빈 것 즉 공(空)을 말합니다. 이 텅 빈 마을에 나타날 여섯 명의 도적은 바로 색, 소리, 냄새, 맛, 촉감, 법의 육경(혹은 六塵)입니다. 우리가 매일 매순간 마주하고 있는 바깥세상의 달콤한 것들입니다.

큰 강은 번뇌를 뜻합니다. 물살이 세다는 것은 번뇌가 너무나 지독하다는 뜻이고, 자칫 빠져죽을 것이라는 말은 웬만큼 수행하지 않으면 번뇌로 인해 악업을 짓고 생사윤회로 나아간다는 것을 의미합니다. 나뭇가지나 잎을 긁어모아서 뗏목을 만든다는 것은 수행을 꾸준하고 열심히 하는 것을 말합니다.

무사히 저쪽 언덕에 도착한다는 것은 짐작하시겠지만, 저쪽 언덕이란 말이 한문으로 피안(彼岸)입니다. 즉 항상 하고 즐거운 열반의 언덕에 이르렀다 즉 깨달음을 이룬 것입니다.

무사히 저쪽 언덕에 도착한다는 것은 짐작하시겠지만, 저쪽 언덕이란 말이 한문으로 피안(彼岸)입니다. 즉 항상 하고 즐거운 열반의 언덕에 이르렀다 즉 깨달음을 이룬 것입니다.

세상은 우리를 힘들게 합니다. 즐거움도 안겨주지만 그 즐거움은 참 짧지요. 그런 세상에서 평생 노동을 하며 이 몸뚱이 하나를 먹이고 재우고 입히고 보살피며 지내오는 것이 바로 우리 인간입니다. 할 수 있으면 오래오래 건강하고 아름답게 나를 유지하기를 바라는 마음에서입니다. 하지만 상자 속 독사가 어느 사이엔가 먹이 주는 사람을 물어 해를 입히듯 이 몸뚱이도 나를 배신하고 맙니다. 이러니 내가 진정으로 마음 놓고 ‘나’라고 믿고 의지할 것은 없습니다. 마치 텅 빈 마을처럼 말입니다. 그런데 이런 이치를 알고 있으면서도 바깥에서 뭔가 사랑스럽고 달콤한 것이 있으면 자동으로 이끌려서 그걸 가지려 욕심내고 가지면 움켜쥐고 빼앗기지 않으려 애를 쓰고 그것 때문에 힘이 들어 괴로워합니다.

살면서 평생 ‘나’라는 생각에서 자유롭지 못한 결과는 텅 빈 마을에 숨어 든 여섯 도둑에게 허망하게 마지막을 맞는 것입니다. 이런 결과가 맘에 드시나요?

만일 바깥의 사람이나 사물이나 상황에 쉽게 이끌리고 휘둘리는 어리석은 짓을 이제 그만하고 싶다면 지금까지 ‘나’와 ‘나의 것’이라 여긴 것이 대체 무엇이었는지를 살펴야 합니다. 그래서 ‘나’라는 생각에서 풀려나야 합니다. 제대로 풀려나려면 그동안 무엇을 ‘나’라고 보았는지, ‘나’라고 본 것에 대해서 내가 어떤 생각을 품으며 애면글면 지내왔는지를 살펴봐야 합니다. 제대로 살펴보는 일이 ‘수행’입니다. 하루 한 나절만 살펴봐서는 안 됩니다. 번뇌는 호시탐탐 나를 옭죄려고 노리고 있으니 바닥을 알 수 없는 깊은 강에 거센 물살까지 더해진 것처럼 그 힘은 셉니다. 쉬지 않고 살피고 또 살피며 번뇌의 강을 건너려고 노력해야 합니다.

지금도 힘든데 저 힘든 노젓기(수행)을 얼마나 언제까지 해야 하느냐고 하소연하고픈 마음이 들지도 모릅니다. 하지만 세상 속에서 ‘나’로 사느라 힘들었던 것을 생각해보면 이까짓 노젓기는 차라리 낫지 않을까요? 왜냐하면 이런 노력을 통해서만 ‘진짜 나’를 만날 수 있기 때문이지요. 그때에야 비로소 편안하고 즐겁고 자유를 만끽하게 될 테니까요.

이미령/칼럼니스트