군불을 생각하다가 문득

요즘 며칠째 몸살감기로 좀 앓았다. 몸까지 으슬으슬하여 절절 끓는 온돌방 생각이 간절하다. 뜨끈뜨끈한 아랫목에 두꺼운 솜이불을 덮고 땀을 푹 내고 나면 몸이 저절로 풀릴 것 같다.

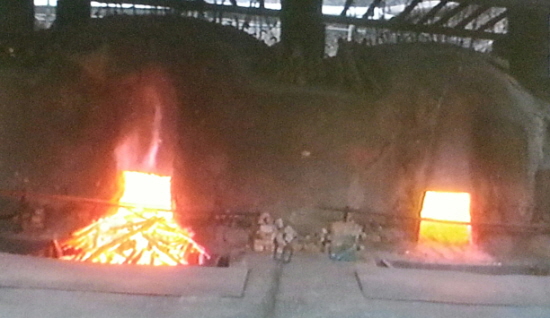

문득 이맘때쯤 어린 시절의 한 장면이 떠오른다. 저녁상을 물린 후 한 시간쯤 지나 사위가 어두워져야 비로소 우리 형제들이 함께 기거하는 방에 군불을 때기 시작했다. 너무 이른 시간에 불을 때면 새벽녘쯤 온기가 없어지기 때문이었다. 부모님과 막내가 자는 방은 저녁밥을 지을 때 이미 데워져 있다. 지푸라기나 마른 콩 대에 불을 지펴 아궁에 넣은 다음 잔가지로 불길을 키우고 그 위에 굵은 장작을 올리는 게 순서였는데, 당시 내 고향에서는 열 살 정도만 되면 누구나 군불을 지필 줄 알았다.

우리 형제는 방이 데워질 때를 기다려 아궁이 앞에 둘러앉아 '군불은 왜 군불이라 하는가?' 하는 따위의 시시한 이야기를 주고받았다. 큰 형님이 식은 방을 '구워주니' 군불이라는 우스갯소리를 했지만, 정확하게는 '군것질'이나 '군식구' '군고구마' 등에 붙는 '군'이란 접두사가 말해주듯 군불이란 가외(加外)의 불이란 뜻이다. 우리나라 전통가옥의 아궁이는 취사와 난방을 동시에 해결하는 구조로, 보통 취사와 동시에 구들장을 덥힌다. 그런데 취사를 하지 않는 방, 또는 취사를 했다고 하더라도 난방이 더 필요할 때 지피는 불은 가외의 불이니 군불이라 한다.

TV나 컴퓨터가 없었던 시절이라 군불 때는 일 또한 우리에겐 하나의 오락거리였는데, 아궁이 숯불에 감자를 구워먹는 재미도 쏠쏠했다. 게다가 타닥타닥 발갛게 타오르는 불길을 바라보고 있노라면 어떤 경건함까지도 일곤 했다. 사실 아궁이나 캠프파이어장에서 활활 타오르는 불을 보다보면 마음이 차분해지기도 하는데, 조로아스터(Zoroaster·자라투스트라·Zarathustra)교에서 왜 불을 신성하게 여기는지 이해할 만도 하다.

군불 생각을 하다가 문득 '불은 나무에서 나와 나무를 태운다'[火從木出還燒木]라고 하신 '직지심체요절·直指心體要節' 말씀이 떠오른다. 원시인들은 나무를 비벼 불을 만들었고, 그 불씨를 보존하기 위해 계속 다른 나무를 꺾어 태웠다. 나무로 인해 만들어진 불을 위해 수많은 나무가 불태워졌으니, 자신에 의해 자신이 희생당한 셈이다.

철도 마찬가지이다. 그 어느 금속보다 강한 축에 드는 광물로 만든 철제기구는 많은 것들을 베고 쓰러뜨릴 수 있지만, 자신이 가진 성분과 산소의 결합으로 녹이 슬어 못쓰게 된다. 나를 무너뜨리는 것이란 결국 내 안에서 움튼다.

달포 전 성묘를 겸하여 형제들과 함께 고향을 방문한 적이 있다. 성묘를 마치고 음복을 하면서 어린 시절 이야기를 하다가 형제들의 얼굴을 유심히 바라보았다. 어느새 수십 년 전에는 초롱초롱 너무나 맑아(어머니 말씀에 따르면) 하늘의 별이 그대로 들어와 빛나던 눈망울이 다들 탁해져 있고, 솜털 보송보송하던 피부에는 주름이 깊게 패여 있다. 앞만 보면서 달려온 세월의 흔적으로, 바로 내 거울 속 모습이기도 할 것이다. 그나마 형제들 중 누구 하나 얼굴에 진한 고뇌의 모습은 보이지 않았는데, 나무가 나무를 태우듯 극단적인 욕심을 부리지 않고 살아왔다는 증거인 듯하여 내심 기뻤다.

대체로 사람들은 끊임없이 자기를 태우면서 살아간다. 부를 위해, 명예를 얻기 위해 뼈를 깎는 고통을 감수한다. 어느 정도의 부와 명예는 인간의 기본적인 욕망으로서 삶에 동기를 준다. 그러나 지나친 욕망은 스스로를 해친다. 적당한 군불은 방을 쾌적하게 데워주지만 과하면 화재를 일으키듯이, 과한 욕구는 마침내 스스로를 다 살라먹고 재를 만들어 버리게 한다. 방이 적당하게 데워지면 불을 재울 줄도 알아야 한다.

'이카로스의 날개'[wings of Icarus]라는 말이 있다. 그리스신화에서 나온 말로 '지나친 욕심'이라는 뜻이다. 이카로스가 새털로 만든 날개를 달고 하늘로 날아오르는 멋진 경험을 하는 것까지는 좋았는데, 좀 더 높이 오르려는 욕심 때문에 그만 태양열에 날개가 녹아내려 추락사하고 말았다. 남부러울 것 없었던 프리기아의 미다스(Midas) 왕은 손이 닿는 것마다 황금으로 변하게 하는 '미다스의 손'을 가지게 되었지만, 행복을 얻은 것이 아니라 오히려 엄청난 고초를 겪게 된다. 인간이면서 신의 반열에 오르려는 욕심을 냈던 탄탈로스(Tantalos)는 지하세계에서도 가장 깊은 지옥인 타르타로스에 갇혀 매순간 갈증에 시달리게 되었다. 자신을 망치는 것은 자신일 뿐 그 누구에게도 책임이 없다는 고대인들의 경책이다.

부와 명예가 그런 속성을 가지고 있다. 불에 장작을 더 올려 계속 활활 타오르게 하려는 것처럼 사람들은 많이 가질수록 더 가지려 한다. 그 와중에 자신이 타고 있는 것도, 맑고 고왔던 심성에 녹이 슬어도 알아채지 못한다. 명예 또한 마찬가지이다. 높은 지위의 매력을 맛본 사람은 그 자리에 눌러있거나 더 높은 자리를 차지하기 위해 외롭고 힘든 줄타기를 계속해야 한다. 스스로 자기가 사는 세상을 고해로 만드는 것이다. 녹이 슬어 가는 줄 모르는 쇠처럼, 스스로 자기를 태우고 있는지조차 모르면서 불길에 오르는 나무처럼 살아가는데 어찌 괴롭지 않을 수 있겠는가.

리처드 바크는 '갈매기의 꿈'을 통하여 '가장 높이 나는 새가 가장 멀리 본다'고 했다. 빵 부스러기에나 연연하는 세속적 삶보다는 외롭지만 새롭고 의로운 것을 추구하려는 삶에 대한 은유이다. 그러나 만약 그가 연작소설을 쓴다면 이제 '가장 나지막이 나는 새가 가장 자세하게 본다'는 은유를 하지 않을까? 어느 정도 높이 올랐다면, 이젠 내려와 나지막이 날면서 낮은 곳에서 힘겹게 살아가는 많은 사람들의 실상을 살피고 그들에게 위로를 줄 줄 아는 삶을 사는 것이 타오르는 불길을 재우는 좋은 방법이니까. 높게 날아 얻은 것을 낮은 곳에 나누면 저절로 욕망이 제어되니까.

"단 한 사람의 가슴도/제대로 지피지 못했으면서/

무성한 연기만 내고 있는/내 마음의 군불이여."

계속 장작을 아궁이 불에 밀어 넣으면 방바닥이 시꺼멓게 눌어붙게 된다. 방이 충분히 데워지면 불길을 재워야 한다. 이젠 아궁이가 아니라 차갑게 식어버린 우리 가슴에 군불을 때야 할 때이다. 나희덕 시인의 시 한 구절이 떠오른다. 과연 내가 살아오면서 몇 사람의 가슴에 내가 품은 불씨를 나누어 그들을 따뜻하게 했을까? 선뜻 답이 나오지 않는다.

요즘 감기몸살 때문에 몸이 좋지 않다. 나도 모르게 세속적인 것에 탐하여 내린 법문이 아닐까? 혹 주위에서 고통 받는 이들을 살펴보지 않았음을 '군불' 법신부처님께서 나를 경책하신 것은 아닐까? 나무에서 나온 불이 나무를 태우면서 살아가듯이, 쇠에서 나온 녹이 쇠를 갉아먹듯이 나 또한 그렇게 살아가고 있음을 나무라신 것은 아닐까….

어느새 달력도 마지막 한 장만 남겨두고 있다. 한 해의 삶을 되돌아볼 때가 왔으니, 모두 함께 기회를 놓치지 말고 다시 마음 안에 법신부처님을 모시어 나지막이 자신과 이웃을 돌아보는 참회의 환희를 누려보자.

"어렵고 큰 착한 일을 하나 하는 그것보다

일상생활 하기 쉬운 작은 착한 일이라도

많이 하여 습관 되면 크게 착한 것이 된다.

적소성대되므로 그 과보도 무량이라."('실행론' 3-12-1) 덕일 정사 / 보원심인당 주교

덕일 정사 / 보원심인당 주교